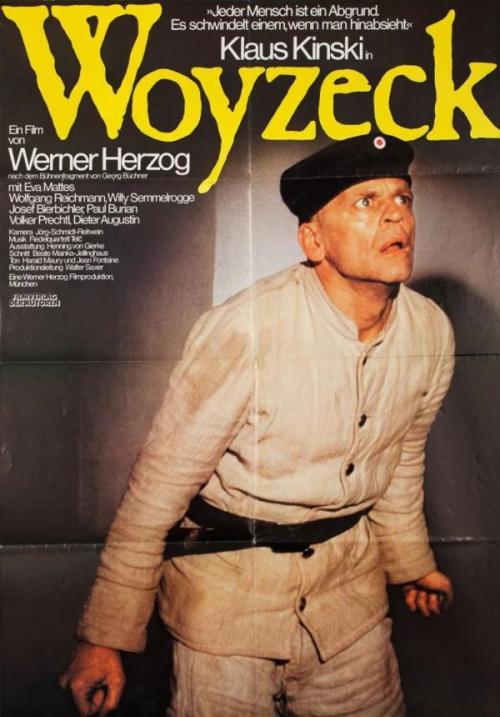

Cinque giorni dopo aver terminato Nosferatu, Herzog si ributta a capofitto nelle riprese di Woyzeck, con la stessa troupe e con Kinski a incarnare la tragica figura del soldato protagonista. La trasposizione del dramma di Georg Büchner significa cimentarsi con “la più grande” opera teatrale in lingua tedesca, “ritornare al cuore pulsante” della cultura del suo paese. Intenso ed essenziale, il film è girato con lunghi piani sequenza: è la recitazione degli attori a costruire lo spazio: “Kinski riesce a far percepire che c’è un intero mondo dietro, intorno e davanti alla cinepresa” (Werner Herzog).

Introduce il film: Luca Doni

In un sacrale quanto difficile rispetto nei confronti dell’omonimo frammento drammatico di Georg Büchner da cui è tratto, Woyzeck si presenta, tra tutti i film del regista monacense, come uno dei più affollati da temi e situazioni tipicamente herzoghiani. Segno, questo, di una possibile affinità elettiva tra il geniale drammaturgo ottocentesco e il visionario filmmaker tedesco che già aveva avuto modo di esprimersi, attraverso accenni più o meno compiuti, in alcuni lavori precedenti per esempio in L’enigma di Kaspar Hauser o in Segni di vita. Tanto per cominciare assolutamente herzoghiano è Franz Woyzeck, il protagonista del dramma: un classico personaggio “sciamano” capace di mantenere un rapporto con un mondo altro che resta precluso alle persone così dette normali, ma che, proprio in virtù di questa sua capacità di “sentire” le cose “dalla terra”, è destinato ad un destino d’oppressione che scivola verso una disfatta esistenziale tanto inevitabile quanto interiormente grandiosa. E poi, è profondamente radicata nella poetica del filmmaker tedesco la presenza di una misteriosa figura femminile capace, con la sua sola presenza, di monopolizzare e determinare il senso ultimo del film in una logica quasi salvifica (dove, però, salvezza e perdizione divengono due estremi che si confondono l’uno nell’altro), come già era avuto in Nosferatu, girato immediatamente prima. Gli stessi personaggi del capitano e del dottore, nel loro spregiudicato uso della scienza non come mezzo atto al perseguimento di un sapere ulteriore, ma come vero e proprio strumento per violentare tutto ciò che viene sentito come “anomalo” al fine di ricondurlo, in qualche misura, ad uno statuto di normalità socialmente accettabile, rientrano in un discorso sulla difficoltà da parte delle società ad accettare il diverso che aveva avuto modo di esprimersi molte volte in precedenza nella filmografia di Herzog e in maniera del tutto esplicita in Anche i nani hanno cominciato da piccoli. Ma più di tutto, la vicinanza del dramma di Büchner ad Herzog sta soprattutto nella struttura interna, in quella logica poetica che vede nell’evolversi e concatenarsi degli eventi non tanto il disegno di un coerente, razionale sviluppo lineare, quanto piuttosto l’apparente capricciosità di una serie di Illuminazioni che costruiscono un percorso diegetico fatto dall’accumulo di frammenti e detriti, in una sorta di idiosincrasia narrativa che verrà esasperata ancor più in alcuni film successivi del regista (vedi Cobra verde, per tutti). Di fronte ad una opera capitale del teatro tedesco che comporta ancor oggi dei problemi filologici ed interpretativi insolubili, Herzog non si limita, allora, ad una piatta, televisiva illustrazione del testo, ma rivendica, ad ogni passo, una vera e propria identità spirituale con la piéce, in un film che accetta la sfida estrema di concentrarsi sui volti degli attori (sensazionale l’interpretazione di Kinski) e sui dialoghi, rifiutando a priori di mettere in immagini ciò che deve restare nell’arcano mondo della parola. Un film all’epoca sottovalutato e poco amato, e che invece oggi attende una sua giusta rivalutazione.